こんにちは、ここぽてとです。

私は子どもに勉強を教える仕事をしているのですが、お母さんたちからよく

「繰り下がりの引き算ってどう教えたら良いですか?」

とよく相談を受けます。

勉強が苦手なお子さんだけではなく、早期教育としても活用できると思うので、

読者の方の参考になれば嬉しいです。

繰り下がりの計算を学習する上での前提

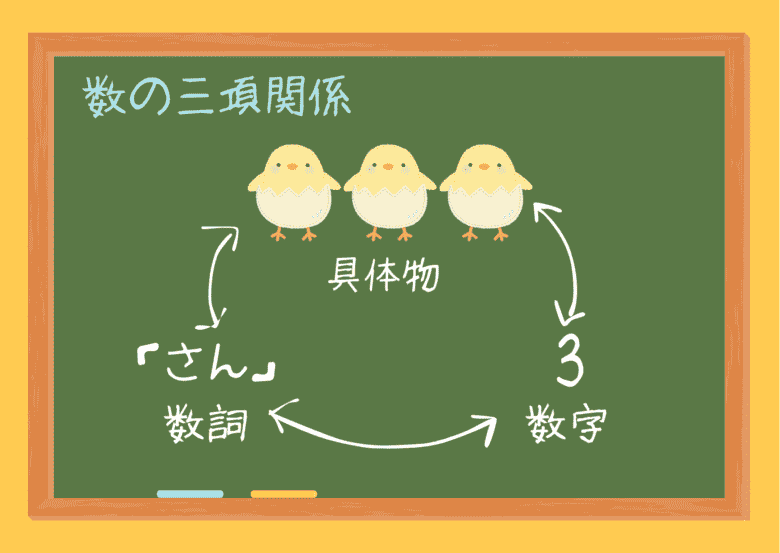

STEP1 数の三項関係

上の画像を見て説明します。ひよこちゃんをを見て、「さん」とわかり、「3」と書くことができれば、具体物と数唱と数詞の間の行き来する概念の変換がスムーズにできているということです。

変換がスムーズにできていれば、次のステップ(数の概念)に進めます。

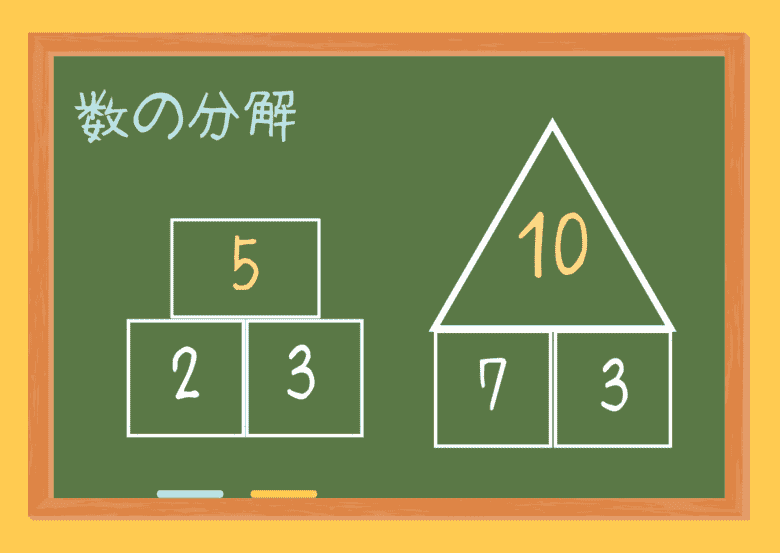

STEP2 数の概念(数の分解ができる)

繰り下がりの計算を習得する上で、数の概念が理解できることが大切です。

まず1〜9までの数の分解ができ、さらにレベルアップして、10は1と9、10は2と8など10までの数の分解ができれば、繰り下がりの学習が可能です!

「”10”のおうちにはどの数字が住んでるかな?」というふうに、

家の絵をたくさん描いて数の分解の練習をすると、喜んでもらえることが多いです。

STEP3 繰り下がりの引き算

数の三項関係と数の概念が理解できるのであれば、いよいよ、繰り下がりの引き算を学習です。

繰り下りの引き算の種類

繰り下がり引き算には2つの方法があります。

1つは減加法でもう1つが減減法です。

どちらも小学校では「さくらんぼ算」という名前がついています。

今回の説明では、さくらんぼ算で説明していますが、お子様によっては筆算の方が解きやすいこともありますので、筆算で教えるのも良いと思います。

まずは減加法から説明します。

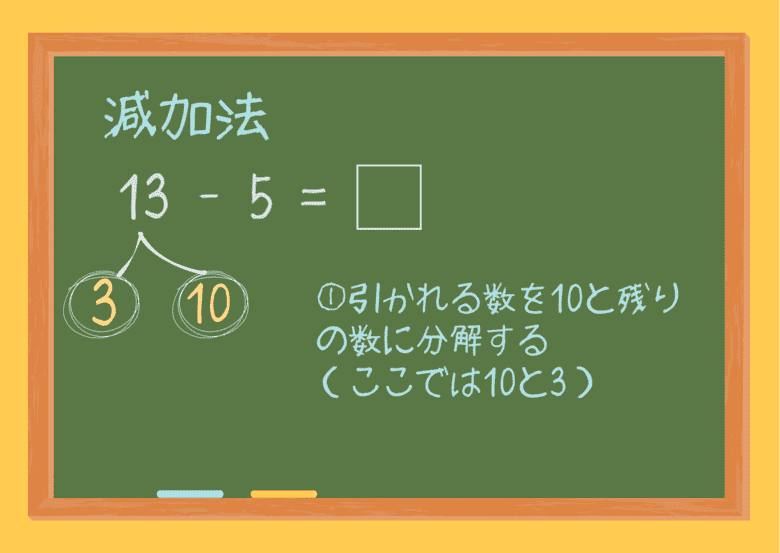

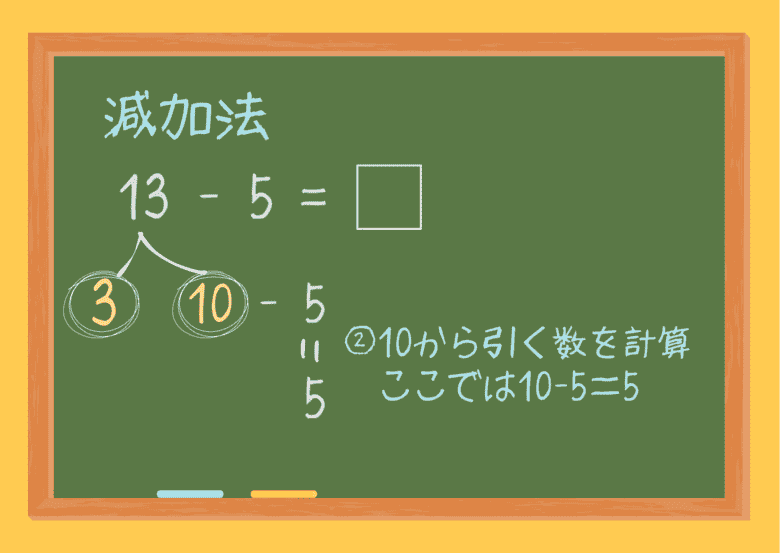

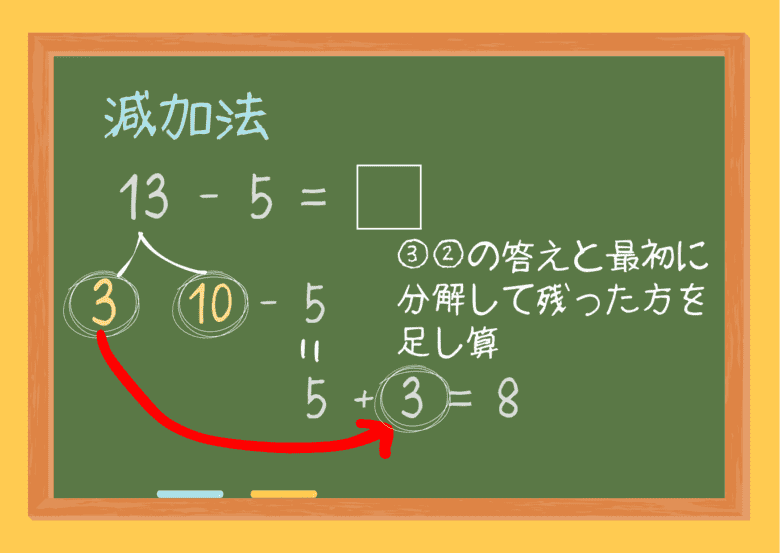

減加法

1.引かれる数を10と残りの数に分解する

2.10から引く数を計算

3.2の答えと最初に分解して残った方を足し算

13-8=?

10-8=2(減)

3+2=5(加)

引いてから(減)足すので(加)減加法と言われます。

減加法のメリット

大体の子どもはこの方法で学校で習うはずです。パターンで解き方を覚えることができれば、計算がとても楽です。

減加法のデメリット

これは指導しているときに、子どもに言われたのですが「何故、引き算なのに「足し算」するの?」ということです。解き方が記憶に残りづらい子どもにこの方法を教えるときは混乱することがよくありました。

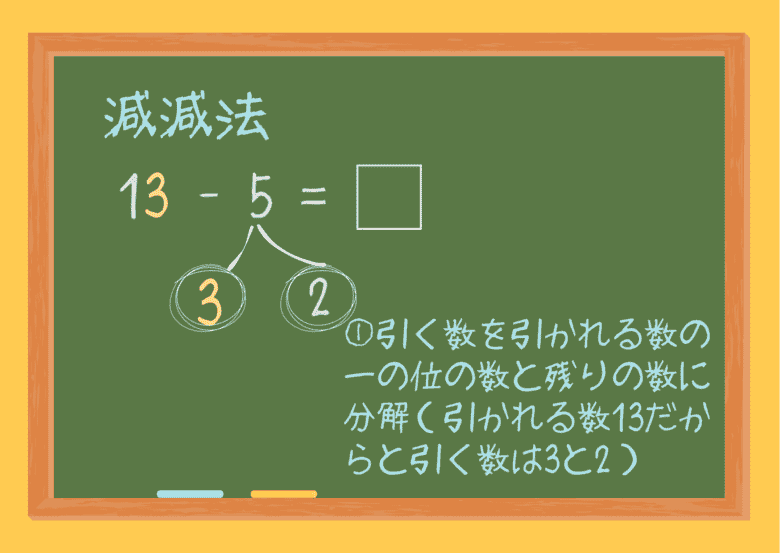

減減法

1.引く数を、引かれる数の一の位の数と残りの数に分解

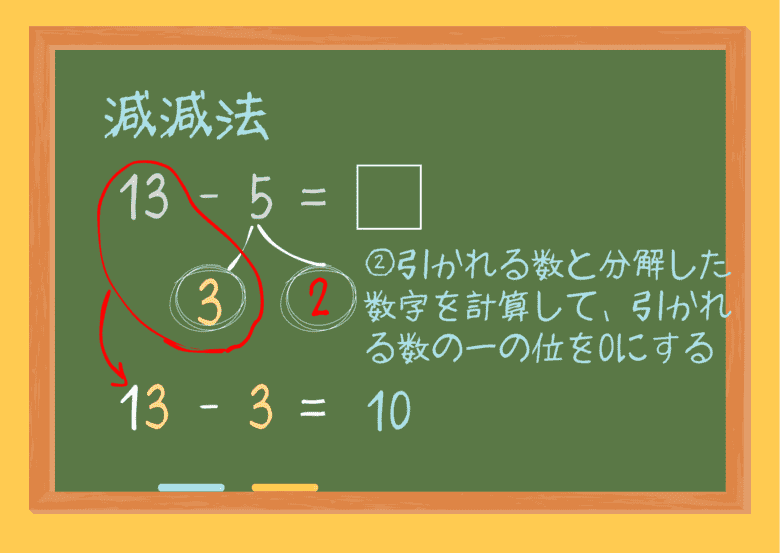

2.引かれる数と分解した数字を計算して、引かれる数の一の位を0にする

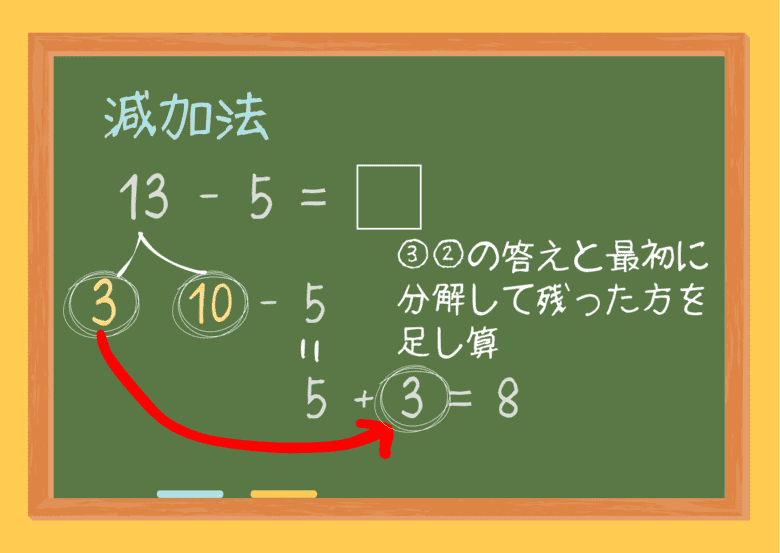

3.2の答えから分解して残った数を引く

13-3=10(減)

10-2=8(減)

2回引くため減減法と言われています。

減減法のメリット

順番ずつ引いていくので、子どもによってはこちらの方が混乱せずに計算しやすかったです。

減減法のデメリット

まず、指導者が減加法で慣れていると、教えづらいというのが単純にあるのと、20以上の繰り下がりの計算になるとつまづくということです。

例えば

42-15

42-2=40

40-13= →結局また繰り下りの計算をしないといけない!

結局、減加法と減減法どちらが良いの?

先ほどの減減法の繰り下がりのデメリットでも申しましたが、引かれる数が大きくなると、

繰り下がりの計算を繰り返さないといけなくなるので、減加法がオススメです。

まとめ

本日は、繰り下がりの引き算の教え方について、まとめました。

繰り下がりの引き算を習得するためには、まず数の概念がわかること(数の分解)ができる ことが大切です。

繰り下がりの引き算の方法は減加法と減減法があります。

数の概念がわかるようであれば、減加法と減減法お子さんに合う方法で指導してあげてください。

計算は数の概念があれば、繰り返し練習すればできるようになります。

勉強ができるようになることは、自己肯定感を上げることにも繋がりますので、是非試してみてくださいね!

自然に取得してきたから、子どもに、どうやって教えればよいのかわからないという方に参考になれば幸いです。

こちらの記事も参考にどうぞ!