みなさん、こんにちは。ここぽてとです。

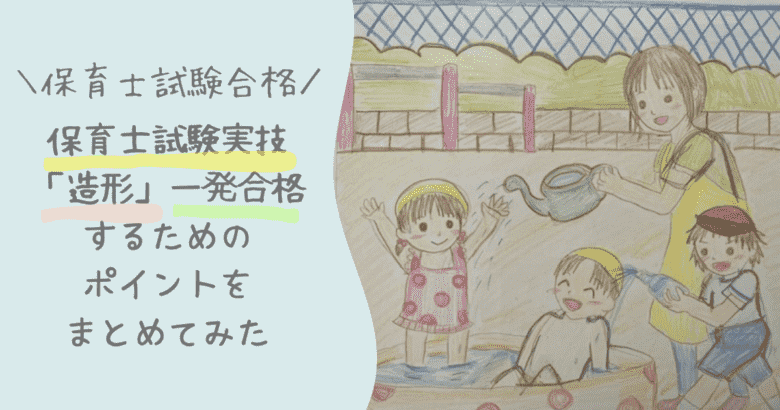

今日は保育士試験の2次試験の「造形」についてお話したいと思います。

「造形」は簡単に言えば、当日に保育に関するお題が出され、45分で絵を描くという試験になっています。

ちなみに私は令和4年前期の得点が50点中40点でした!

無事合格したので、「造形」の流れや使う道具、合格までにどのような練習をしたかをまとめました。

これから受験をする方に、参考になりましたら幸いです。

実技試験「言語」に関する記事はこちら↓

準備編

道具

- 色鉛筆(24色uni)

家にあったのでこれにしましたが、正直いって12色+黄土色で十分でした。

- 鉛筆

下絵を描く前の構図を考えるときに枠外に描くときに使います。

- 消しゴム

- ケント紙

用紙サイズはA4、絵を描く欄の大きさは19cm×19cmなので、枠線を書いて使用していました。

最初は普通のコピー用紙を使って練習し、本番10日前からケント紙を使い練習しました。

- タオル

色鉛筆がコロコロ転がらないようにタオルハンカチがあるととても本番の時に便利でした。(ケースを置いておくのがだめなので)

絵を描く前に

保育士試験の造形の練習を何度もしてわかったのですが、「造形」に関しては、絵を描く前に問題文を読み込み頭の中でイメージできることが1番大切だと思います。

例えば、令和4年の問題

【事例】を読み、次の4つの条件をすべて満たして、解答用紙の枠内にその情景を描きなさい。

【事例】M保育所の3歳児クラスの子どもたちが、保育士と一緒に園庭でフィンガー・ペインティングをしています。机に広げられた紙の上で、絵の具の感触を確かめたり、大きく腕を動かしたりして、楽しく描いています。

【条件】

令和4年度 保育士試験「造形」

1.フィンガー・ペインティングで楽しく遊んでいる様子を描くこと。

2.園庭での準備の様子がわかるように表現すること。

3.子ども3名以上、保育士1名以上を描くこと。

4.枠内全体を色鉛筆で着彩すること。

これを読んで、

- フィンガーペイント?初めて聞いたけど、「絵の具の感触を確かめたり、大きく腕を動かしたりして、楽しく描いています」とかいてあるから、とりあえず絵の具を触って絵を楽しく描いているのを描けばよいな。

- 園庭ってことは場所は外だな。「机に広げられた紙の上で」とあるから外に机を置いて紙を書けばよいな。

- 保育士1人と子どもは3人絶対書かないとだめだな。

- 色は全部塗らないとだめと書いてあるから、「紙」のような白いものも一応水色で薄く塗っとこう。

という感じで考えて描き始めます。

「子ども3人」と指定があるのに、子どもが2人になると減点になるので、気を付けます。

一番大事なポイントは、問題をきちんと読む。

問題文の通りに絵を描くことが何よりも1番大事なので、読み違いがないように注意。

絵の描き方

簡単に全流れを説明します。

- 問題文を読み込み、頭の中でイメージする

- 絵の描く場所の外に、鉛筆で軽く下書き

- 茶色の色鉛筆で線画を描く

- 線画が書けたら、茶色で髪の毛と目の色を塗る

- 肌の色を塗る(顔・腕・足・首)→首は特に色塗り忘れが多いので注意する

- 塗る範囲が多い色から塗っていく(例えば、黄色が塗るところが多ければ黄色の壁、黄色の服…と黄色のものばかりを塗る)

- できるだけ鉛筆を持ちかえるのが少なくなるように、色塗りを進める

- 塗り忘れがないかチェック(とにかく白いところをなくす)

絵を描く際に気を付けたこと

絵を描く際に、気を付けたことを書いていきます。

時間配分

時間配分は、問題を読み込むのと同じくらいとにかく大事です。

なぜなら、せっかくイメージできて描けても時間内に描き切れなければ意味がないからです。

とにかく構図と色塗りと合わせて45分くらいしかないので、時間があまりありません。

私は構図を考えて書くのに15分、25分は色塗り、5分見直しという風に時間を使ってました。

もし構図に20分使ってしまったら、色塗りを20分にするなど臨機応変に対応できるようにしておきました。

構図

薄く鉛筆で枠線の外に下書きをします。本番の提出前にはきれいに消しておきました。

背景

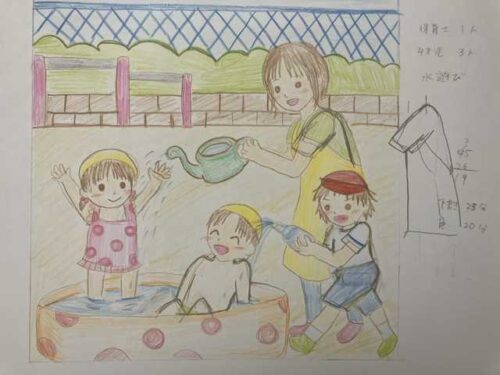

室内パターンと園庭パターンの二つを決めていました。

室内パターン

- 背景の壁は黄色かピンク

- 窓をつける

- 壁には絵を貼るか本棚

- 床は木目調

- 作業の時は大きな机を描く

園庭パターン

- 背景の遊具は鉄棒

- 地面は黄土色

- 背景は緑か青の金網

と植え込みと決めていました。

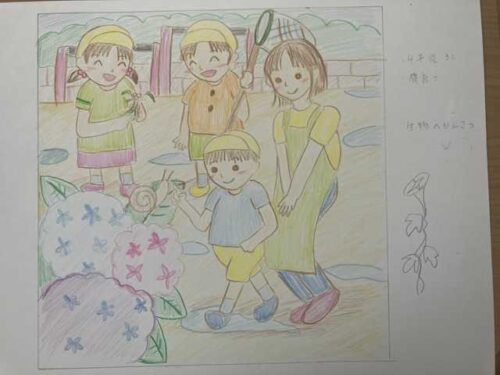

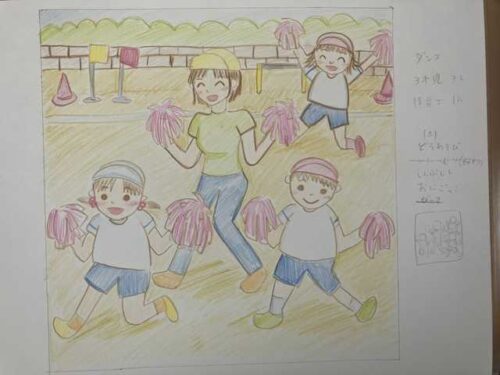

行事はもちろん、保育園外の行事なども時々出題されるため、動物園や遠足、道路などの練習も数枚練習しました。

たくさんのパターンを練習していたので、本番も焦ることなく絵を描くことができました。

先ほども申しました通り、園庭でのフィンガーペイントが当日のお題でしたので、背景は園庭を描き、大きな机を書いてフィンガーペイントを楽しんでいる様子を描きました。

保育園の日常の絵の参考としては、「ほいくえんのいちにち」という本を見て参考にしました。

お遊戯会や防災訓練などは、保育園の実際に行われているお遊戯会や防災訓練などをネットで検索し、画像を参考にして絵を描く練習をしました。

配色

24色鉛筆を用意していましたが、実際に使った色は練習も本番も13色(赤・オレンジ・黄・黄緑・緑・水色・青・ピンク・紫・うすだいだい・黄土色・茶・黒)でした。

しかも紫と黒はほとんど使いませんでした。

ちなみに、よく使った色は薄橙と茶色と黄土色と黄色です。

茶色→輪郭線、髪の毛の色に使います

肌色→肌色

色塗りは茶色で絵を描いたら肌色を塗って、そこからできるだけ鉛筆を持ち換えないように色塗りをしていきます。

「ピンクを使う部分だけ先に色を塗る→緑を使う部分だけ色を塗っていく」というようにして鉛筆をできるだけ持ち替えずに、時間を節約していきます。

子どもの書き方

2~4歳くらいまでの子どもを描くように練習をしました。(違いは目の位置や等身の違いくらいですが…笑)

表情は笑っている子どもや口を開けている子ども、微笑んでいる子ども3パターンを基本描くようにしていて、けんかの仲裁などのお題がある時ように怒ったり泣いたりする子どもの表情のパターンを練習しました。

あとは、動きが単調にならないように、手を広げた子どもや、走る子どもなど色んなポーズの子どもを練習しました。

服は男の子は水色と大体色は決めていましたが、女の子はスカートだけでなく、ズボンも履いてる子どもを描いたり、色もピンクなどに偏らないよう黄緑にしてみたりとジェンダーレスを意識しました。

先生の書き方

「先生を1人だけ書けばよい」という指示のときは、髪型・外の時は帽子をかぶせる・半袖・エプロン(柄や色)などあらかじめ決めて描きます。

自分が保育士になったときにこんな先生になりたいなというイメージを持って描くようにしていました。

色塗り

とにかく丁寧に色塗りをしていました。

室内の壁は黄色かピンクで明るくし、暗くて濃い色はできるだけ使わないようにしていました。

白の部分は水色で薄く着色するようにしていました。塗り残しの見直しの時間を5分取るようにしていました。

実際練習したテーマ

- 運動会

- 紙芝居

- 絵本の読み聞かせ

- 誕生日会

- 遠足(動物園)

- 遠足(水族館)

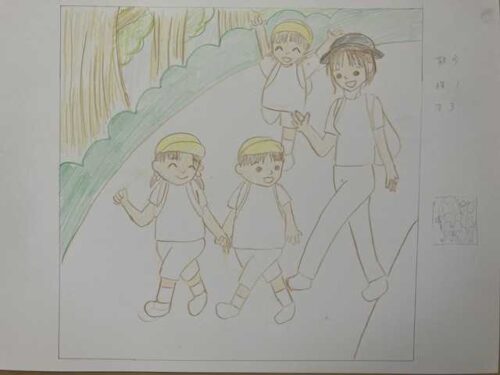

- 散歩

- 食事の様子

- おえかき

- 粘土あそび

- おりがみ

- 水遊び

- おにごっこ

- 生き物の観察

- 芋ほり

- お昼寝

- お片付け

夏受験の方は夏の行事を意識して、冬受験の方は冬の行事を意識して練習をされても良いかと思います。

おすすめ教材

「ほいくえんのいちにち」という本が参考になりました。

実習をしたことない人は流れが1日の流れもわかるので、おすすめです。

保育士実技試験の「音楽」「造形」「言語」の3分野すべてを網羅している教材。

カラーイラストでよくわかる保育絵画の描き方やサンプルが掲載されており、参考になります。

まとめ

今回は、保育士試験の実技試験「造形」についてまとめました。

言語の試験は1週間前に準備し始め、間に合いましたが、造形の試験は1カ月前から準備し、描いた絵は20枚以上になります。

たくさん練習して絵を描くこと自体に慣れておくと、心に余裕もできるので、おすすめです。

筆記試験を突破できれば、実技は対策すれば大丈夫です。

保育士試験の実技を受けるあなたが、合格できることを祈っています!